運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉

法定相続人と法定相続分

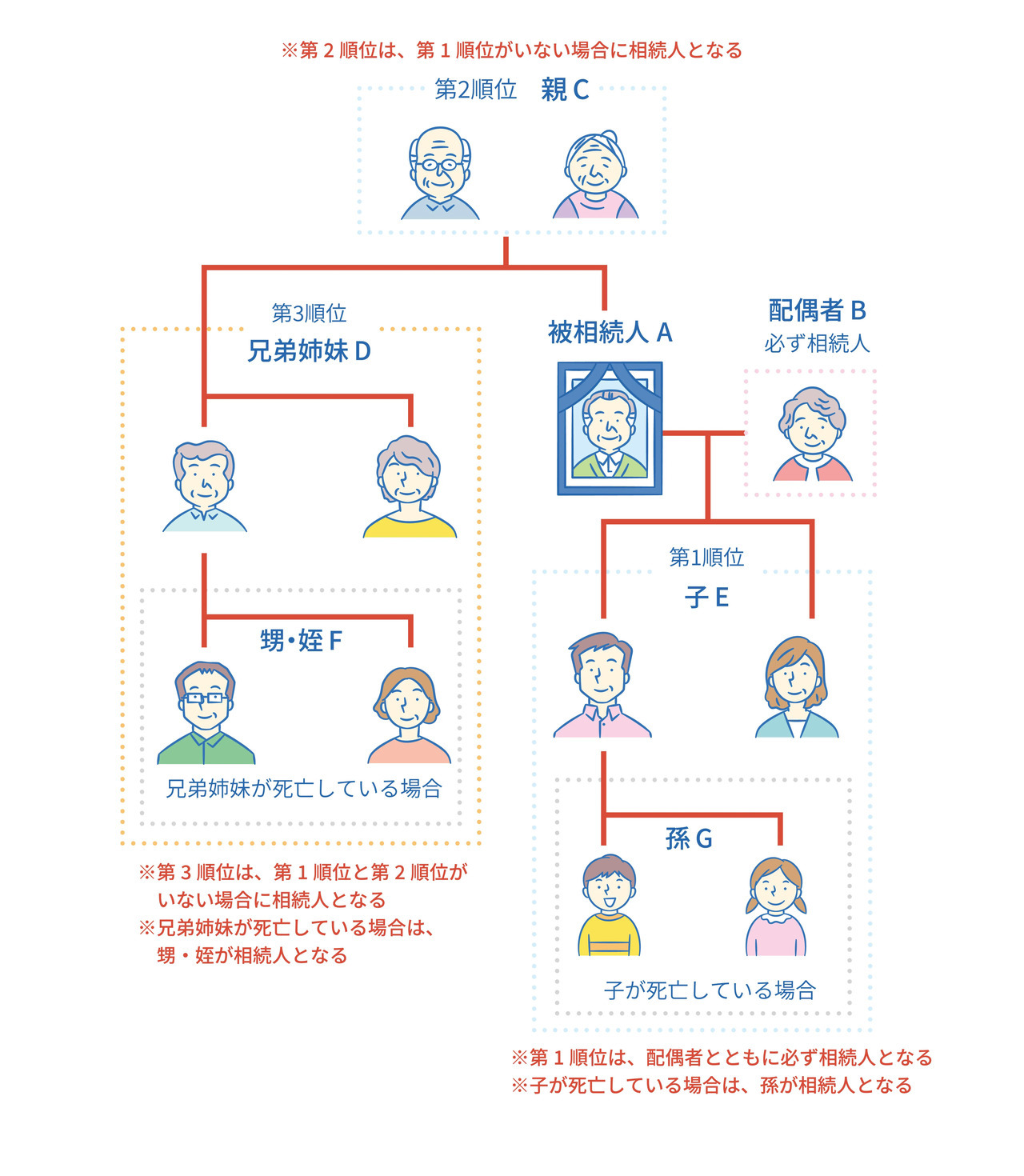

民法で定められている法定相続の仕組みについて、まずは配偶者についてから説明させていただきます。

配偶者は被相続人が亡くなった際に、常に法定相続人となります。ただし、この権利は法律婚の配偶者に限られ、内縁関係にある場合は相続権が認められないことに注意が必要です。

相続人の順位

相続人の順位については、第1順位は子供となります。ここでいう子供には、実子はもちろんのこと、養子や認知した子供も含まれます。また、被相続人に前婚で生まれた子供がいる場合も、現在の婚姻関係で生まれた子供と同等の相続権を持ちます。さらに、子供が既に亡くなっている場合は代襲相続という制度により、その子供(被相続人から見て孫)が相続権を得ることになります。この代襲相続は直系卑属の場合、ひ孫、玄孫というように際限なく続いていきます。

第2順位の相続人は親です。子供や孫などの直系卑属が存在しない場合に、親が法定相続人となります。親が既に亡くなっている場合は、祖父母、そして祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母というように、直系尊属に相続権が移っていきます。

第3順位には兄弟姉妹が法定相続人となり、直系卑属も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が代襲相続人となりますが、傍系親族の場合は血縁が遠くなるため、代襲相続は甥姪までの一代限りとなります。

相続分の割合

法定相続分については、配偶者と各順位の相続人との組み合わせによって決まります。

配偶者と子供が相続人となる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続します。

配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という配分になります。このように、配偶者の相続分は他の相続人との関係によって変動しますが、より遠い順位の相続人と相続することになった場合ほど、配偶者の取り分が大きくなるよう設計されています。